马上评|颜宁“简历打假”的启示

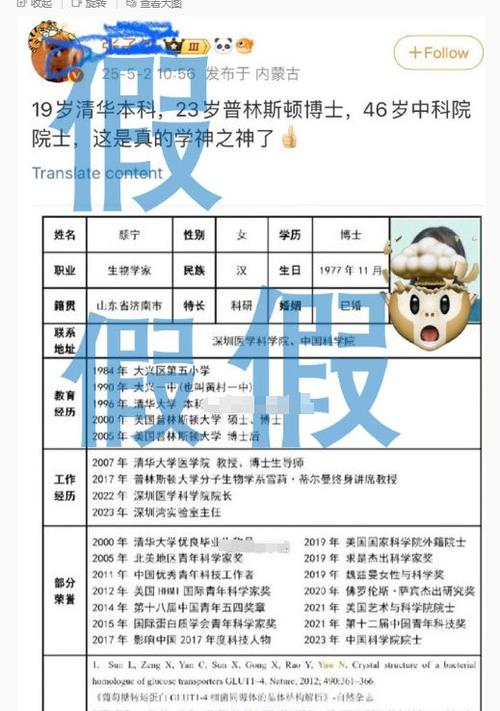

近日,知名科学家颜宁在微博公开投诉一份 *** 流传的虚假简历,指出此类未经核实的信息容易误导公众,呼吁停止扩散。简历中多有对颜宁经历及成果的虚假拔高,甚至在标题中赫然称她为“学神之神”。

这已经不是颜宁之一次“打假”,早在2017年、2019年,颜宁就曾投诉有账号利用她的名字进行营销。而这一次,颜宁表示:“一份不知道谁缺乏常识造出来的真真假假的简历从前年就开始流传,哪怕也许出于好心,也是不对的,已被我投诉掉了,不知道为啥现在又被翻出来。”

与颜宁虚假简历事件类似的案例并不少见,比如北大助理教授韦东奕,就曾在社交平台上被反复炒作为“韦神”。

虚假拔高科学家的简历、成果,本质上是为了蹭流量:有人爱看,有人愿意传播,因此有人乐于持续生产。在信息多元而注意力缺乏的信息快餐时代,带有夸张噱头、具有八卦娱乐性质的内容更容易抓住眼球,而这一偏好通过流量反馈给自媒体与营销号,成为反复生产、扩散这类信息的驱动力。

这一现象折射出的不仅是 *** 谣言的治理难题,更是一种值得警惕的社会心态——对科学家的“造神”式追捧。不同于抹黑歪曲,“糖衣炮弹”式 *** 谣言造成的不良影响更为隐蔽。构建良好的科学生态,形成科学家友好的舆论氛围,既要反对恶意抹黑,更要警惕善意“造神”。

科学家本是严谨、理性、脚踏实地的代名词,他们需要的是实事求是的评价,而非被塑造成完美偶像。那些刻意的拔高与误读,不仅会给科研团队带来不必要的压力,还会误导公众对科技发展的认知,在虚假内容被证伪后更会给科学家本人带来信任危机。

值得警惕的是,一些自媒体文章往往只强调科学家的辉煌成就,却忽略了背后的艰辛历程。以颜宁为例,其科研道路并非一帆风顺,她曾在不少采访中谈到早期研究的挫折,但一些自媒体往往用“天才”“女神”渲染她的形象,将其成功简化为“天赋异禀”的结果。这不仅会加剧社会焦虑,助长急功近利的浮躁风气,也会影响年轻学子的科学观,打击“坐冷板凳”搞科研的积极性。

真正的科学教育与榜样宣传,应当强调努力与坚持的共同作用,而非制造“不可企及”的偶像。

面对类似的虚假 *** 信息,普通公众应积极提升媒介素养,避免盲目转发未经核实的吸睛内容。相关平台更需积极探索更有效的审核机制,及时阻断不实信息的传播,及时查处制造不实信息的账号,而非依赖个人举报与科学家本人的“打假”。

必须认识到,对科学的崇尚不等于“神化”科学家。关注科学家和科学研究,让科研环境免受谣言和“捧杀”的干扰,才能持续推动科学进步与社会发展。